Depressionen im Spannungsfeld von Funktionalität, gesellschaftlichen Narrativen und neurobiologischer Diversität

Hochfunktionale Depression: Die Paradoxie der Leistungsfähigkeit

Die hochfunktionale Depression stellt ein besonders prägnantes Beispiel für die Diskrepanz zwischen äußerer Funktionalität und innerem Leiden dar. Betroffene wie die im Artikel beschriebene Pia Achilles erfüllen nicht nur ihre sozialen und beruflichen Rollen, sondern übertreffen oft sogar gesellschaftliche Erwartungen an Produktivität und Leistungsfähigkeit. Diese scheinbare Stabilität maskiert jedoch ein tiefgreifendes psychisches Leiden, das sich in Symptomen wie emotionaler Leere, Anhedonie und chronischer Erschöpfung manifestiert. Die hochfunktionale Depression verdeutlicht, wie problematisch die Reduktion psychischer Gesundheit auf sichtbare Dysfunktionalität ist.

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und psychische Gesundheit

Die Prävalenz hochfunktionaler Depressionen muss im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen betrachtet werden. In einer neoliberalen Leistungsgesellschaft, die Produktivität und Effizienz zu zentralen Werten erhebt, wird psychische Gesundheit zunehmend an der Fähigkeit gemessen, funktionieren zu können. Aussagen wie die des Bundeskanzlers Friedrich Merz, der eine „gewaltige Kraftanstrengung“ zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit fordert, oder die Warnung von Thorsten Frei vor einem Verlust der Arbeitsmoral illustrieren dieses Paradigma. In einem solchen Umfeld wird die Anerkennung psychischer Erkrankungen zu einer Herausforderung – insbesondere dann, wenn Betroffene ihre sozialen Rollen weiterhin erfüllen.

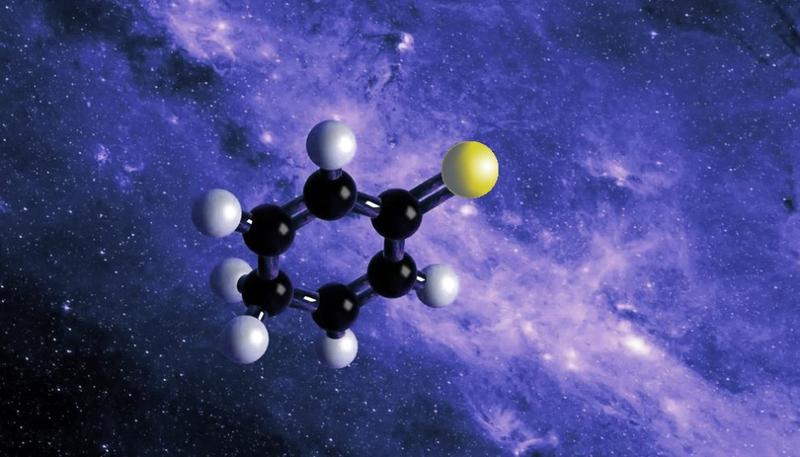

Die neurobiologische Komplexität depressiver Störungen

Die Forschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Depressionen keine homogene Erkrankung darstellen, sondern ein Spektrum vielfältiger Symptomkonstellationen umfassen. Die Studie von Mark Zimmerman identifizierte 227 mögliche Symptomkombinationen, die zur Diagnose einer Major Depressive Disorder führen können. Noch komplexer wird das Bild durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse: Die Arbeit von Janine Bijsterbosch zeigt, dass verschiedene Depressionssubtypen mit unterschiedlichen neuronalen Signaturen assoziiert sind. So weisen etwa Patienten mit somatischer Depression strukturelle Veränderungen im orbitofrontalen Kortex auf, während diese bei chronischen Depressionen weniger ausgeprägt sind. Diese Befunde unterstreichen die Notwendigkeit differenzierter Diagnose- und Behandlungsansätze.

Burn-on: Das Phänomen der chronischen Überforderung

Der von den Psychologen Timo Schiele und Bert te Wildt geprägte Begriff „Burn-on“ beschreibt ein Phänomen, das an der Schnittstelle zwischen psychischer Gesundheit und gesellschaftlichen Erwartungen angesiedelt ist. Im Gegensatz zum Burn-out, das oft mit einem akuten Zusammenbruch einhergeht, charakterisiert Burn-on einen Zustand chronischer Überforderung, in dem Betroffene ihre Leistungsfähigkeit aufrechterhalten – allerdings um den Preis einer kontinuierlichen psychischen Belastung. Schiele und te Wildt interpretieren dieses Phänomen als chronische Form der Erschöpfungsdepression, die häufig erst dann behandelt wird, wenn äußere Umstände einen Reflexionsprozess erzwingen. Die Betroffenen entwickeln dabei oft ein Muster des ständigen Aufschiebens persönlicher Bedürfnisse zugunsten vermeintlich dringenderer Aufgaben.

Therapeutische Ansätze und die Herausforderung der Selbstwahrnehmung

Die Behandlung hochfunktionaler Depressionen und Burn-on-Zustände erfordert einen mehrdimensionalen Ansatz. Neben medikamentösen Therapien kommen insbesondere psychotherapeutische Verfahren wie die kognitive Verhaltenstherapie zum Einsatz, die Betroffenen helfen, dysfunktionale Denkmuster und Verhaltensweisen zu identifizieren und zu modifizieren. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Selbstwahrnehmung der Betroffenen dar: Viele erkennen ihr Leiden nicht als Krankheit, sondern als persönliches Versagen oder temporäre Erschöpfung. Die Fallgeschichte von Pia Achilles illustriert diesen Prozess: Erst durch eine Kombination aus Therapie, Klinikaufenthalt und psychoedukativen Maßnahmen gelang es ihr, ihre Situation zu reflektieren und neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Entscheidend ist dabei die Erkenntnis, dass psychische Gesundheit nicht mit Leistungsfähigkeit gleichzusetzen ist – und dass die Anerkennung eigener Grenzen kein Zeichen von Schwäche, sondern von Selbstfürsorge darstellt.